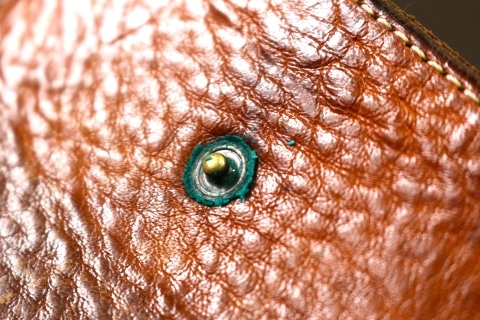

金具周りに付いた青緑色の物体。

これは緑青(ろくしょう)と呼ばれる、錆の一種です。

緑青は、革製品に使われている金具周りだけでなく、コインやアクセサリーによくみられる錆で、その存在を不思議に思っていたという方も多いでしょう。

本コラムでは、そんな緑青の発生原因と落とし方をご説明します。

ぜひ最後までご覧ください。

緑青とは

緑青は、真鍮や銅などの金属が空気中の水分や塩分と反応して酸化することによって発生する錆の一種です。

別名:青錆(あおさび)とも呼ばれており、皆さんも一度は銅像や十円玉などに付着したこの青緑色の錆を見たことがあるのではないでしょうか?

昭和前期には、緑青は大変危険で毒性があるとされ、身体に害を及ぼすものとして広く認識されていましたが、その後の研究で緑青には毒性が無いという発表がなされています。

緑青が発生する原因

緑青が発生する最大の原因は、ずばり空気と水分。

緑青は他の錆と同様に、金属が汗や雨などの水分を含むことで起こる、湿食(しっしょく)と酸化が発生原因となります。

メッキ加工をしていない金属は、酸化をすると色が赤褐色から褐色、さらに酸化が進行すると暗褐色や黒褐色になり、最終的に緑青色に変化を遂げます。

特に金属のアクセサリーなどは必然的に肌と触れ合う時間が多く、汗などの水分を直接含みやすいために緑青が発生しやすいとされています。

緑青は落とすべき?

緑青は錆なので落とした方がいいと感じる方も多いと思いますが、意外にも緑青があることによるメリットも存在します。

たとえば、緑青が金属周りに一度付着することによって、金属の酸化による腐食の進行が遅くなるという効果があります。

アメリカの自由の女神像があれほど長く原型を留めているのも、緑青が金属の腐食を防いでいるからこそ。

また、緑青色はヴィンテージ感を漂わせてくれる味として捉えることもできます。

しかしながら、長期間緑青を放置しておくと、緑青色が他のものに移って色素沈着が起きてしまったり、緑青が落としづらくなってしまう可能性があります。

そのため、特別な理由がない限りは、定期的に緑青を落としてあげるとよいでしょう。

緑青の落とし方

緑青は研磨剤と布を使えば、比較的簡単に除去することができます。

このコラムでご紹介する落とし方は、身近にあるものを使った、とても簡単な方法となっているので、ぜひ一度お試しください。

準備するものは以下の3つです。

- 綿棒

- 金属用研磨剤(酢・重曹)

- クロス

クロス布や綿棒を使って緑青を落とそう!

まずは柔らかいクロス布を使って、緑青を大まかに拭き取っていきましょう。

やや力を加えれば、緑青を簡単に剥がすことができます。

また、細かな部分は綿棒を使うと便利です。

研磨剤を使って磨く

金属用の研磨剤を綿棒につけて、緑青をなぞるように磨いていきます。

研磨剤がない場合には、代用品として酢を使うのもよいでしょう。

仕上げとして、クロスの綺麗な面で余分な研磨剤を拭き取り、軽く磨けば作業は終了です。

緑青の再発を防ごう!

緑青が一度ついてしまったものは、再び緑青が付着しやすくなります。

まずは、水分が付着していないかを確認して、乾いた布で水分を取り除いてあげましょう。

また、どれだけ湿気のない場所を選んだとしても、緑青は自然と発生します。

できるだけ通気性のよい場所で保管をするとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

緑青は正しい落とし方を学べば、比較的簡単に綺麗に取り除くことができます。

研磨剤と身近にあるものを使って、ぜひ緑青を除去してみてください。