現在、“SDGs”と呼ばれる、持続可能な開発目標に向けた様々な取り組みが、全国の各業界で推し進められています。

皮革産業においては、各企業が“フードロス”という大きな問題に対する様々な取り組みを積極的に行っており、副産物に含まれた豊富なタンニンを利用した、新しい革の鞣し製法の研究が進められています。

この記事では、そんな食の副産物から生まれる、サステナブルレザーについて解説します。

サステナブルレザーとは?

一般的に、皮を鞣す際に使用する鞣し剤には、ポリフェノール・色素・油分を含んだものが必要不可欠となります。

たとえば、植物タンニン鞣し革によく使われている、チェスナットなどの木から抽出されるタンニンは、これらの成分を均等に含んでいることから、鞣し剤として最もよく使われています。

また、鞣し剤となる材料の生産量と供給量の安定は、革製品の価格に大きく影響します。

このような理由から、一般的な植物タンニン鞣し革には、天候によって生産量が左右されにくい、植物や木から採取した植物タンニンが使われているのです。

しかしながら、近年は地球環境保護の観点から、木々を伐採せずに植物タンニンを採取できるような、より環境負担の少ない、サステナブルレザーの研究が行われてきました。

環境保護に関する消費者側の意識の変化もあって、皮革業界もまた、“時代の変化に合わせた製品づくり”が重要になってきているのです。

産業の垣根を越えて

食の副産物の活用については、食物の生産者側も同じように、フードロスという課題の解決に向けて、生産過程で生まれる副産物の有効的な活用方法を模索する業者が増えています。

“より環境に優しい世界を作りたい”という前向きな気持ちは、ふたつの産業を強く結びつけ、食の副産物を使った、サステナブルレザーの開発が進められることになったのです。

サステナブルレザーのご紹介

茶殻

国内の飲料メーカーと協力して作られたのが、茶の殻を使用して鞣された革。

美しい深い緑からは、日本の喫茶文化を感じられます。

手触りはややしっとりとしており、優しい質感に仕上げられています。

ワイン

植物タンニンを豊富に含んだ、ワインの搾りかす(ワインポマース)を鞣しに使用した革。

ポリフェノールが豊富に含まれており、しなやかさのある独特の質感が感じられます。

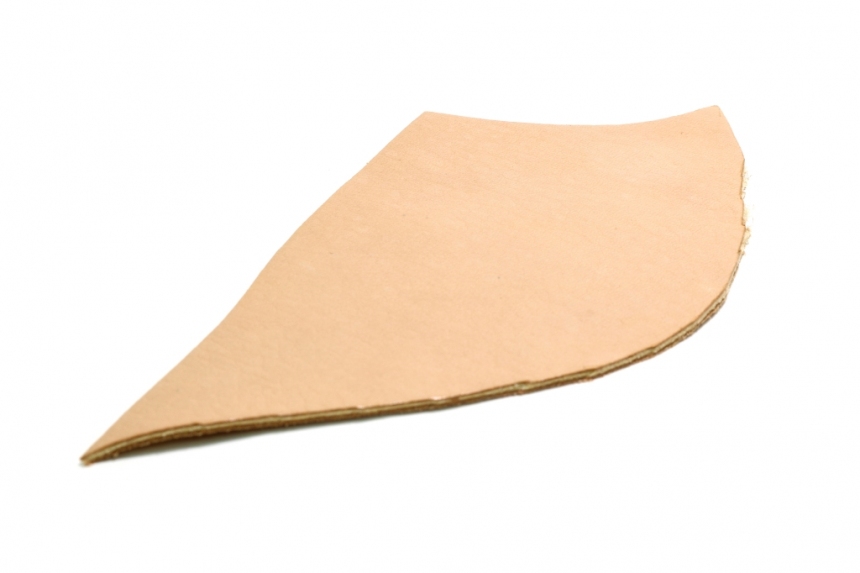

籾殻

日本人が愛する米。

籾殻(もみがら)と糠(ぬか)から採取した、ポマースオイルを活かしたこの革は、潤いのある、しっとりとした質感になっています。

研究段階にある革

珈琲

全世界で日々大量に消費される、珈琲豆。

珈琲豆は、ポリフェノールの含有量がとても高く、焙煎後の珈琲豆を利用した鞣し製法の開発が行われています。

柿渋

植物タンニンを豊富に含んでいる渋柿。

植物タンニン鞣し革と同じく、太陽などの光に当てることによって、経年変化を遂げていきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

皮を鞣すには、制約と高い技術が必要となります。

現在、皮革産業の取り組みによって生まれた、サステナブルレザーは注目度が高まりつつあります。

どんな副産物を使った革がこれから生まれてくるのか、ぜひ楽しみにしたいものです。