兵庫県の姫路市は、日本三大皮革産地のひとつとして知られています。

なんと日本国内で生産されている皮革のほとんどが、この姫路の地で生まれています。

この記事では、そんな姫路レザーの特徴に加えて、姫路市の特産品である白鞣し革について解説します。

姫路市が誇る革

兵庫県の姫路市は、古くから皮革の生産が盛んな土地として知られてきました。

その歴史は長く、すでに平安時代には革製品の生産が始まっていたとされています。

“姫路レザー”という言葉は、姫路市で生産された革のことを指していますが、元々は同市の名産品である“白鞣し革”を意味する言葉。

この白鞣し革は、山梨県の名産品である甲州印伝革と並び、とくに秀でた歴史を持つ、国内の革を象徴する存在となっています。

上記のように、“姫路レザー”という言葉は、姫路市内で生産された革を意味する言葉であるため、姫路レザーの特徴を一概に語ることはできません。

ただ、日本で生産される革の約70%が姫路産となっていることから、圧倒的な生産力と品質管理の高さを伺い知ることができます。

あの豊臣秀吉が惚れ込んだという“白鞣し革”

姫路市の特産品である白鞣し革(しろなめしがわ)は、塩と菜種油などの植物油で鞣された牛の皮のこと。

白鞣し革のほか、古くは「白靼(しろなめし)」・「古志靼(こしなめし)」・「越靼(こしなめし)」・「播州靼(ばんしゅうなめし)」などと呼ばれ、現在は「姫路革」・「播磨革」などと呼ばれています。

その存在がよく知られるようになったのは、安土桃山時代から。

武将の甲冑や馬具に使われていた姫路の革は、名だたる武将たちに次第に愛されるようになりました。

以降、現在の姫路市のあった播磨国は、豊臣秀吉などに対して、白鞣し革を用いた数々の装飾品を献上していったそうです。

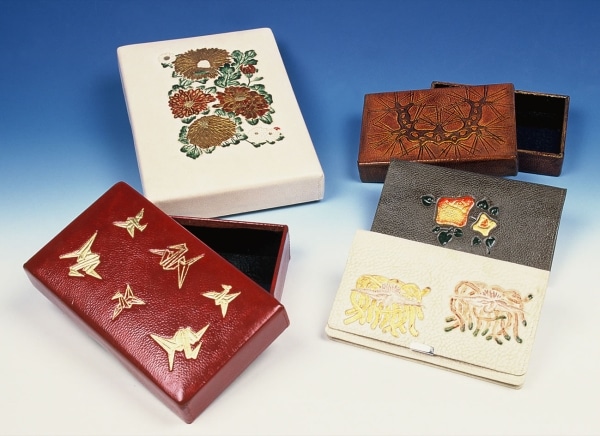

そんな白鞣し革を土台にした革製品は今も作られており、現在、白鞣し革は“革のキャンバス”とも呼ばれています。

好条件がいくつも揃った、高木地区

耐久性を上げる清らかな水

そんな白鞣し革は、生の状態の原皮を河川の流水に晒して毛を抜いて、化学薬品を使うことなく、半乾性の植物油を利用して鞣すという製法によって生まれています。

まず、国内皮革産業の発祥地といわれる、姫路市花田町の高木地区には、市川という河川が流れています。

この市川は、水位が低い“鞣しに適した川”であることに加えて、生野銀山から流れてくる明礬(ミョウバン)が、毛抜きを助ける細菌たちの働きをより活発化させるという、革づくりに適した条件が奇跡的にいくつも揃った川となっています。

とても澄んだ市川の水は、革製品の耐久性によい影響を与える鉱物を豊富に含んでいます。

さらに、姫路市は年間を通して晴天が多く、皮革の天日干しにも適しています。

良質な革作りには欠かせない環境をすべて持っているのが、姫路市花田町の高木地区なのです。

自然の恵みを感じてみよう

白鞣し革の生産に必須となる、塩と菜種油。

瀬戸内海に近いことから、塩はすでにはるか昔から手に入りやすかったといいます。

また、姫路市は菜種油の一大産地としても知られており、鞣しに必要となる原材料の調達も容易にできる場所だったのです。

天日干しによる白色の美しい銀面。

ほのかに香る、優しい革の香り。

白鞣し革に触れてみると、その土地の土壌の豊かさを感じることができるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

日本の皮革産業を支える、姫路レザー。

特産品である白鞣し革の生産量は、現在はかなり限られたものになっているそうですが、その美しさは依然、姫路を訪れる人々を魅了し続けていることでしょう。

リンク:姫路市ホームページ